2018年に創業したヘラルボニーは、松田文登、崇弥の「自閉症の兄へ向けられる冷たい視線を変えたい」という思いからはじまりました。「障害」という言葉の中に押し込められた、一人ひとりの個性……「異彩」を解き放ち、先入観や常識というボーダーを超え、「100年先の⽂化をつくる」挑戦です。

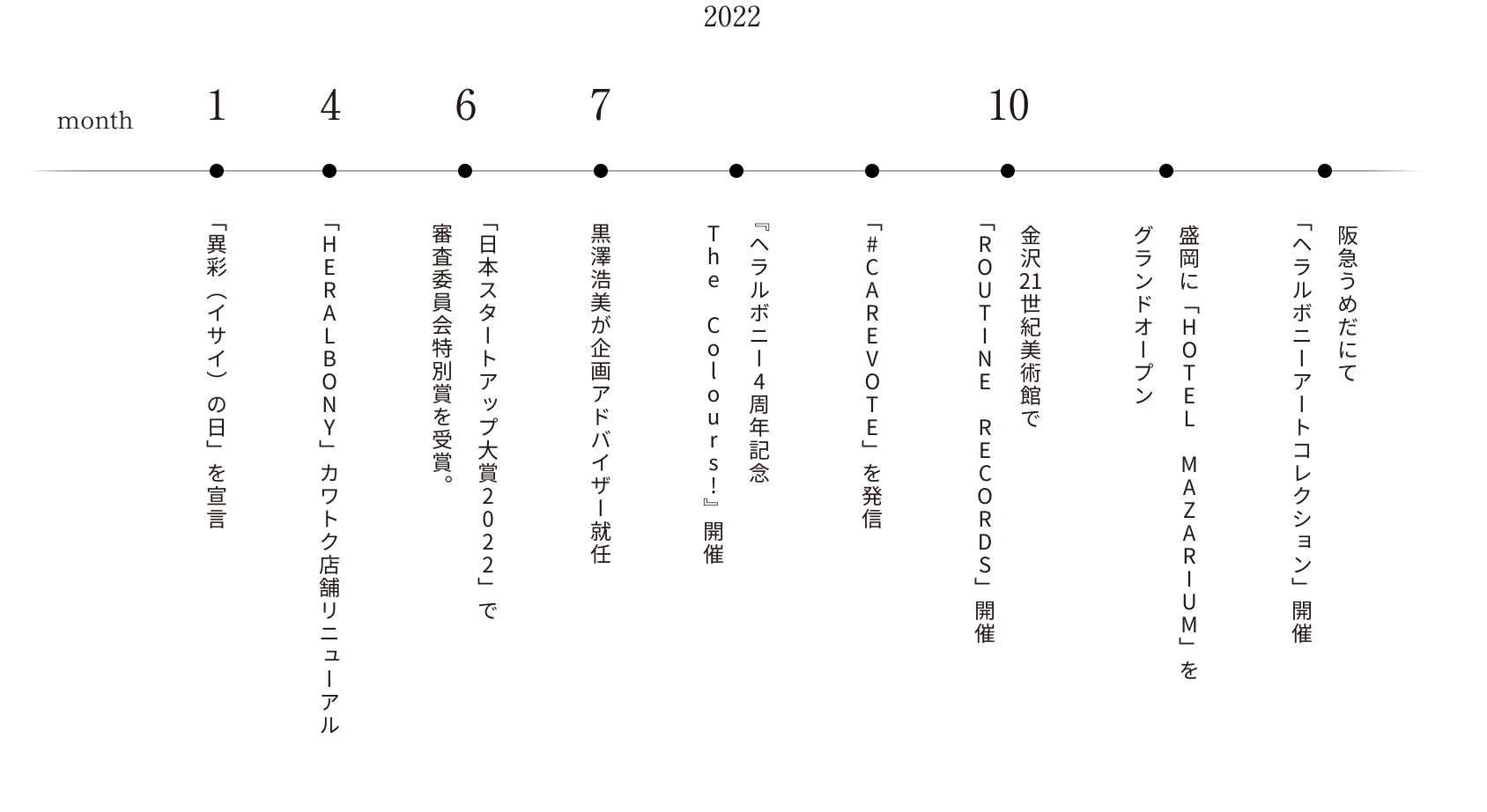

数々のピッチイベントを席巻し、スタートアップの世界で追い風に乗ったヘラルボニーは、その勢いそのままに2022年を力強く歩みはじめました。「異彩(イサイ)の日」の制定と、ファッションブランドから衣・食・住を彩る「ライフスタイルブランド」へのシフトを宣言。日本の老舗メーカーや大企業などとのコラボレーションを通じて着実に認知を広げる一方、誰もが選挙に参加しやすい環境づくりを促す「#CAREVOTE」を提唱。社会課題の現状を可視化し、一人ひとりのアクションにつなげることを目指しました。さらにこの年はヘラルボニーにとって言わば「アート元年」。企画アドバイザーに金沢21世紀美術館の黒澤浩美を迎え、現代アートの世界にも足場を築く挑戦がはじまりました。「ヘラルボニー100年史 EPISODE:05」では、象徴的な出来事を振り返りながら、その足跡をたどります。

2022年1月31日、ヘラルボニーは「異彩(イサイ)の日」を宣言し、以降毎年この日に「異彩が当たりまえに存在する世界」へ向けた企業アクションを行うことを発表しました。初年度となる2022年は、これまでのファッションブランドから領域を拡張し、衣食住を彩る「ライフスタイルブランド」を目指すと表明。京都の川島織物セルコン、岐阜の長谷虎紡績、石川のニッコーといった日本の老舗メーカーとコラボレーションし、ソファやクッション、ラグマット、食器などインテリアアイテムを商品化しました。ファッションと同様、職人たちの伝統技術が存分に発揮され、作家のアート作品が忠実に再現されたアイテムです。さらに4月にはハイアット セントリック 銀座 東京に、期間限定でこれらのアイテムをインテリアに採用したコンセプトルームを開設。成田国際空港第3ターミナルでは「Make Terminal3 Vivid」をテーマに作品を展示するアートミュージアムを開催するなど、空間全体でヘラルボニーの世界観を表現する機会が増えていきました。

成田国際空港第3ターミナルと新アクセス通路をアートが彩った

こうした異業種とのコラボレーションも後押しとなり、ヘラルボニーはメディアなどでも取り上げられ、着実に認知を広げていきました。とりわけ反響が大きかったのは、NHKの報道番組でヘラルボニーが特集されたときです。ちょうど番組にゲスト出演されていた香取慎吾さんは「絵を発信する際にはたくさんの人の力が必要であり、素晴らしい」と、ご自身のアーティスト活動を踏まえてコメント。さらにTwitter(現・X)でも「なんだろね でも わからなくて いいね でも ボクの口は言いたがってる ボクの口も.頭も言いたがってる でっかい声で ヘラルボニーって わからなくっても 笑顔で おっきな声で ヘラルボニ〜〜って!」と、エールを送っていただきました。香取さんの影響力は大きく、店舗を訪れたお客様から「慎吾さんのツイートで知りました」と声をかけられることも相次ぎ、多くの方々にヘラルボニーの存在が届きつつあると実感しました。

さらに6月には、経済産業省が主催する「日本スタートアップ大賞2022」において「審査委員会特別賞」を受賞。首相官邸で開かれた表彰式ではヘラルボニーの社名が高らかに読み上げられました。崇弥と文登の兄・翔太さんが小学生の頃、自由帳に記した“謎の言葉”が日本の中枢で響いたとき、「ヘラルボニー」という言葉にまた新たな息吹が感じられるようでした。

さまざまな企業とのコラボレーションを通じ、ビジネス分野で邁進するヘラルボニーでしたが、社会活動でもその勢いを緩めませんでした。7月10日の参議院議員選挙に合わせて提唱した「#CAREVOTE」です。選挙権は憲法で定められた大切な権利ですが、特に知的障害のある人のなかには、選挙に関する情報を受け取ったり投票を行ったりすることが困難な人がいます。福祉政策など政治の影響を受けやすい立場にいる人たちの選挙権が、当たりまえの選択肢として保障されていない──。ヘラルボニーではそうした社会課題の現状を可視化し、誰もが選挙に参加しやすい環境づくりを促そうと考えました。

そんな私たちの思いに共鳴し、快く協力してくださったのが、岩手県の新聞社である岩手日報社と、知的障害のある人に向けてわかりやすい情報を発信している一般社団法人スローコミュニケーションでした。7月8日に岩手日報朝刊別刷、及び公式サイトに「やさしい投票ガイド」を公開し、選挙で投票する際に手助けとなるようなガイドをまとめました。

誰もが選挙に参加しやすい環境をつくるアクション「#CAREVOTE」

崇弥「SNSを通じて『選挙に行こう』と呼びかける声が増えてきましたが、ごく当たりまえのように投票できるのは、当たりまえに選挙に関する情報を受け取り、投票所へ行くことができるから。果たしてそれを『普通』のものとして、障害のある方々の前に立ちはだかる障壁を見過ごしてしまっていいのだろうか、と。海外や国内の一部地域では、知的障害のある方のために街頭演説や公開討論会が行われているところもあります。『知的障害のある方にはわからない』と決めつけるのではなく、この国の主権者の一人として尊重し、選挙権を行使する選択肢をケアすることで、誰もが人として普遍的な価値を尊重される社会につながるのではないかと考えました」

「やさしい投票ガイド」は、投票所へ持参して活用することができ、「わかりやすく説明してください」「代わりに書いてください」などと意思表示することができます。実際、ダウン症のお子さんを育てる方からは「息子が『やさしい投票ガイド』で人生初の投票をした」と連絡をいただきました。

障害は「人」にあるのではなく「社会」にある──。「#CAREVOTE」では、投票行動にまつわる社会側の障壁を改めて可視化することで、誰もが身に覚えのある「無関心」を明らかにし、一人ひとりのアクションにつなげることを目指しました。

2022年、ヘラルボニーにとって象徴的だった挑戦の一つが、アート領域への拡張です。その兆しは前年の4月25日、創業の原点である岩手県盛岡市に「HERALBONY GALLERY(ヘラルボニー ギャラリー)」を開設したことにも表れていました。HERALBONY GALLERYでは作家一人ひとりにフォーカスした企画展を定期的に開催。それまで作家のアート作品をデータ化・IP(知的財産)化することでプロダクト展開するビジネスモデルが中心だったヘラルボニーは、原画そのものをアート作品として世に送り出すフェーズへと踏み出したのです。

盛岡ではパルクアベニュー・カワトクのヘラルボニー直営店も1階フロアへ移設オープンし、駅前再開発事業の核となるHOTEL MAZARIUM(ホテル マザリウム)にはヘラルボニーのプロデュースするアートルームが開設。盛岡がヘラルボニーの“聖地”としての存在感を増すなか、HERALBONY GALLERYへ足を運ぶ人も着実に増え、作家ご本人やアート作品そのものへの関心が集まるようになってきました。

2022年10月〜HERALBONY GALLERYで開催された「田崎 飛鳥 展」

一方、アートコレクターや企業からは「誰がキュレーションしているのか?」「どのような基準で契約作家を選んでいるのか?」といった問いを投げかけられることが増えてきました。私たちは、作家の方々を「選ぶ」ことすらおこがましいと考え、明確な答えを避けてきたところがありました。ヘラルボニーとの契約があろうとなかろうと、作家のみなさんは日々暮らし、描きたいから描き、作品をつくりたいからつくっているのです。その営みのなかで生み出された作品群に触れ、私たちが「この作品を世に届けたい」と強く心が動いたとき、ビジネスをともにするパートナーとして契約を結ぶことにしてきました。そうやって契約作家は約150名となり、2000点以上のアートデータが登録されてきたのです。

けれども毎日のように問い合わせフォームにさまざまな作家やご家族などから作品が届くようになり、作品と向き合うなかで「選ぶ」こととも向き合わざるを得なくなってきました。作品が誠実に評価され、世の中の届くべき人へ届けるためにはどうすればいいのか──。そんな課題を抱えていたときに出会ったのが、金沢21世紀美術館で約20年に渡りキュレーターを務めてきた黒澤浩美でした。

黒澤 浩美 … 2022年7月よりヘラルボニーの企画アドバイザーとして参画し、2025年4月より新設ポジションCAO(Chief Art Officer)に就任。(Photo : Michika Mochizuki)

金沢21世紀美術館は現代アートを中心に新しい価値観を提案する作品を数多く収蔵する一方、さまざまな作家や作品を対象に調査研究を行い、今後の企画展や施設運営などに活かしています。ヘラルボニーはその調査対象として、金沢21世紀美術館と関わることになったのです。

黒澤「例えば国内では滋賀県立美術館がアール・ブリュットと呼ばれる作品群を収集していますが、金沢21世紀美術館では特にそれらを収集方針に掲げてきたわけではありませんでした。ただ、まだ現代アートの文脈で価値が定まっていない領域にも調査対象を広げていくなかでヘラルボニーを知り、率直に面白いなと感じました。作家の多くが所属している福祉施設は非営利法人として運営されていますが、ヘラルボニーはそうした法人と一線を画し、アート分野のビジネス化によって作家の自立や社会的な居場所を確立しようとされている。若い経営者ふたりが、生存のためのインフラに近い福祉領域と資本主義のシステムとの折り合いをつけようと試みている──。そうしたビジネスモデルを新しいなと感じたんです」

知的障害のある人のルーティンから生まれる音を音楽として展示する「ROUTINE RECORDS」

金沢21世紀美術館とは調査だけでなく、「ROUTINE RECORDS(ルーティンレコーズ)」というプロジェクトをともにすることになりました。福祉施設などに通う知的障害のある人が、習慣的に行う日常行動「ルーティン」から生まれる音を紡ぎ、新たな音楽として提示する試みです。10月の会期開始に向けて制作を進めるなか、黒澤から提案がありました。

黒澤「はじめはちょっとした片思いだったと思います。『何か一緒にできそうな気がします!』と、私からお声がけしました。ヘラルボニーにはアートの専門家がいませんでしたが、私がご一緒することで何か未来に可能性が見いだせそうな気がしたんです。

これまで美術館では、障害のある方に来館していただきやすい環境整備や楽しんでいただける工夫などはしてきましたが、やはり隔たりを感じていました。その境界をいかになだらかにしていくべきか、スタッフに専門家もおらず、はっきりとした方針は示せなかったんです。けれどもヘラルボニーを知り、彼らの活動を通して日常が少しずつ変わっていけば、世界も少しずつ変わっていくはず。私自身にとってもまだ知らない世界が見えてきたような気がして、ご一緒できたらと思ったんです」

こうして企画アドバイザーに就任した黒澤が企画監修したのが、7月16日から8月7日にかけて東京・六本木のANB Tokyoで開催した『ヘラルボニー4周年記念 The Colours!』でした。契約作家のなかから井口直人さん、衣笠泰介さんら12名の「色」のパワーを持つ作品を中心にセレクト。あるがままの色彩の美しさを通じて「『違い』にこそ価値がある」と強く発信する展示会となりました。会期中は天候の優れない日もありましたが、来場者が列を成すほどの熱気がそこにありました。

六本木・ANB Tokyo にて開催されたヘラルボニー4周年記念展覧会「The Colours!」

アートシーンに向けて確かな存在感を示した一方、ヘラルボニーは過去最大規模のイベントに挑みました。10月19日から31日にかけて、大阪・阪急百貨店うめだ本店9階の祝祭広場で開催された「ヘラルボニーアートコレクション」です。これまで全国各地でポップアップストアを開催してきたヘラルボニーでしたが、約90坪(約300㎡)もの広大な空間を任され、さらに全館企画「HARMONY FOR THE SMILE」にも起用されるという一大プロジェクトに、社内一丸となって臨むことになったのです。

「もともと実店舗やポップアップストアはリテール部門が主導してきましたが、阪急百貨店との企画はこれまでとは段違いの規模。正直不安もありましたが、お声がけいただいたからにはやるしかない、と腹を括りました」と振り返るのは、イベントを主導したビジネスプロデューサーの新井博文です。新井は丸井グループやJALなど大手企業との協業を担当し、阪急百貨店とも関係を築いてきました。

新井博文 … 2021年10月にヘラルボニー入社。現在はリテール事業部シニアマネージャーを務める

阪急百貨店とのコラボレーションは多岐に渡りました。祝祭広場をはじめショーウィンドウの空間演出、ファミリアやTOMORROWLANDなど各ブランドとのコラボアイテム企画、祝祭広場にはアトリエを常設し、作家が作品を描く様子を間近で見られるようにしました。一方、先行して10月5日にはディズニーとのコラボレーション「Love Difference.」も発表となり、商品の店頭展開を本イベントに合わせることになりました。

新井「ディズニーとのコラボレーションのお披露目の場として、阪急百貨店は最高の機会となるはず。開催に向けてディズニー、阪急百貨店、その他のステークホルダーにとって良い着地点を探りたいと調整していき、なんとか開催にこぎつけました」

過去最大となる原画約150点の展示、数千点規模の商品調達、在庫管理と店頭/オンライン同時販売のオペレーション、“ホップ・ステップ・ジャンプ&ジャンプ”の高い予算目標……これまでとは文字通り桁違いのマネジメントが要求されるなか、スタッフやインターンを総動員する日々が続きました。

そして迎えた13日間の会期。一日に約50万人が行き交うと言われる阪急梅田駅コンコース横のショーウインドウを全面アート作品で埋め尽くし、祝祭広場にはまさに「異彩」が放たれました。アトリエでは作家がアート創作を行うこともあれば、会場へ向かう途中で来るのをやめてしまったことも。作家たちのアート作品には、そのありのままの日常の一端が織り込まれているのです。ヘラルボニーの世界観を体現した空間には延べ数万人の方が訪れ、「はじめてヘラルボニーを知った」という方も数多くいました。会期中は毎日アートクルーズを開催し、作家や作品にまつわるストーリーを伝えつづけました。

あるご年配の女性は、飾られている絵が障害のある作家によるものだと知ると、静かに涙を流しました。彼女は、亡くなった妹にも障害があったと語り、「妹は家族内でも辛い思いをしていたけれど、ずっと絵を描いていたの。でもその絵の良さや妹のことを、私も含めて誰も考えてあげることができなかった。それをずっと後悔していた」と顧みるのでした。

最終日、あるご夫婦が森啓輔さんの作品を気に入り、購入してくれることになりました。スケールの大きなその作品は、展示中もっとも高価な作品でもありました。接客を担当した新井は、ショーウインドウにも森さんの作品が展示されていることを伝えると、「ぜひその作品も観たい」と、会場まで運んでくることに。そしてご夫婦はしばらく二つの絵を見比べ、こうおっしゃいました。「じゃあ、どっちももらうわ」と。

会場には、ライブペインティングを終えた森さんもいました。「森さーーん!」新井が思わず森さんを呼び止め、購入されたご夫婦をご紹介すると、こんなやり取りがありました。「僕の作品好きですか?」と森さん。「はい、とっても大好きです。これからも応援しています」とご夫婦が伝えると、森さんは「ありがとうございます。これからも描きます!」とはっきり答えました。

家族以外誰の目にも触れられないまま、どこかへ失われてしまった絵と、いま、目の前で数百万円で購入された二つの絵と──。その「違い」はどこにあるのでしょうか。少なくとも私たちヘラルボニーは、どんなに背伸びしすぎてもまだまだ足りない──。もっともっと早く世界に「異彩」を放ち、「障害」のイメージを変えて社会変容を起こさなければ、誰もがあるがまま幸せではいられないのだ、と改めて強く実感したのでした。

金沢21世紀美術館で約20年間働いてきた私にとって、「ROUTINE RECORDS」は大きな学びの機会となりました。開館以来、知的障害がある方たちとのプロジェクトははじめてのこと。スタッフも手探りでしたが、「これが当たりまえ」といった先入観なく、一緒に楽しいアイデアを考えていく。福祉施設の方ともコミュニケーションし、ご家族やご本人も観に来ていただきました。国際的に活躍する作家の個展とはまた違った、地域との接点が生まれたと思います。

とは言え私自身としては、あまり障害がある「から」という視点で作品を観ないようにしているのです。もちろんキュレーターとして学術的な分類に基づき、現代アートの文脈に位置付けることはありますが、分類されたものがすべてではなく、個々の表現はさまざまな表現と同等に素晴らしいわけです。

ただ、何を次世代に遺していくのかを決める役割を担う美術館にはある種の権力性がありますし、しばしばアート界の権威性を問われることがありますが、長らく保守的だった業界も少しずつ瓦解しています。障害のある方の作品を含め、これまでどこにも位置付けられてこなかった作品が評価され、国際展でも発表されるようになっています。無名であるからこそ、研究者やキュレーターが新たな発見をし、発表する。そうすることで人類の叡智や歴史が作られていますし、さまざまな作品と出会い、紹介しつづけていくことが、私の仕事の一つだとも思っています。

美術館では「1000年後のため」という時間軸で考えてきましたから、ヘラルボニーと関わるようになり、1年後、1カ月後、はたまた明日と目まぐるしいスピードで動いていることに、これまでなかった視点が鍛えられている日々です。ただ、そんなに急がなくてもいいこともあるはず。ひとりくらいゆっくり歩いていると、思わぬ拾いものを見つけたり、新たな視野に気づいたりすることもあります。みんなの向かう方向を見守りながら、着実に自分の仕事をやっていきたいです。

「HERALBONY Art Prize」を立ち上げ、Chief Art Officerとしてできることも少しずつ見えてきました。芸術の領域で最高峰と呼ばれるフランス・パリを中心に、長きに渡るアートの歴史、そこで培われてきた流儀を心得つつ「仲間」を見つけて、世界的なネットワークを構築したいと考えています。

ヘラルボニーとして、「ゲームチェンジャー」になりたいですね。これまでの当たりまえを変え、多くの人々の認識が変わり、ゲームそのものが変わるような場に居合わせられたら、幸せだなって。いまご一緒している作家の方たちはもちろん、これまで世界に向けて発信する回路を持たなかった人たちの多様な表現に光を当て、自らの表現をありのまま受け止められる世界になれたら、素晴らしいなと考えています。(Photo : Michika Mochizuki)

ボストン大学(マサチューセッツ州、アメリカ合衆国)卒業後、水戸芸術館(茨城)、草月美術館(東京)を経て2003年金沢21世紀美術館建設準備室に参加。建築、コミッションワークの企画設置に関わる。2004年の開館記念展以降、多数の展覧会を企画。「オラファー・エリアソン」「ス・ドホ」「フィオナ・タン」「ジャネット・カーディフ&ジョージ・ビュレス・ミラー」など、国内外で活躍する現代美術作家と作品を紹介。ミュージアム・コレクションの選定や学校連携や幅広い年齢の来館者に向けた教育普及プログラムも企画実施。2011年City Net Asia(ソウル、韓国)、2017年OpenArt(エレブロ、スウェーデン)、2018年東アジア文化都市(金沢)にて総合キュレーターを務める。