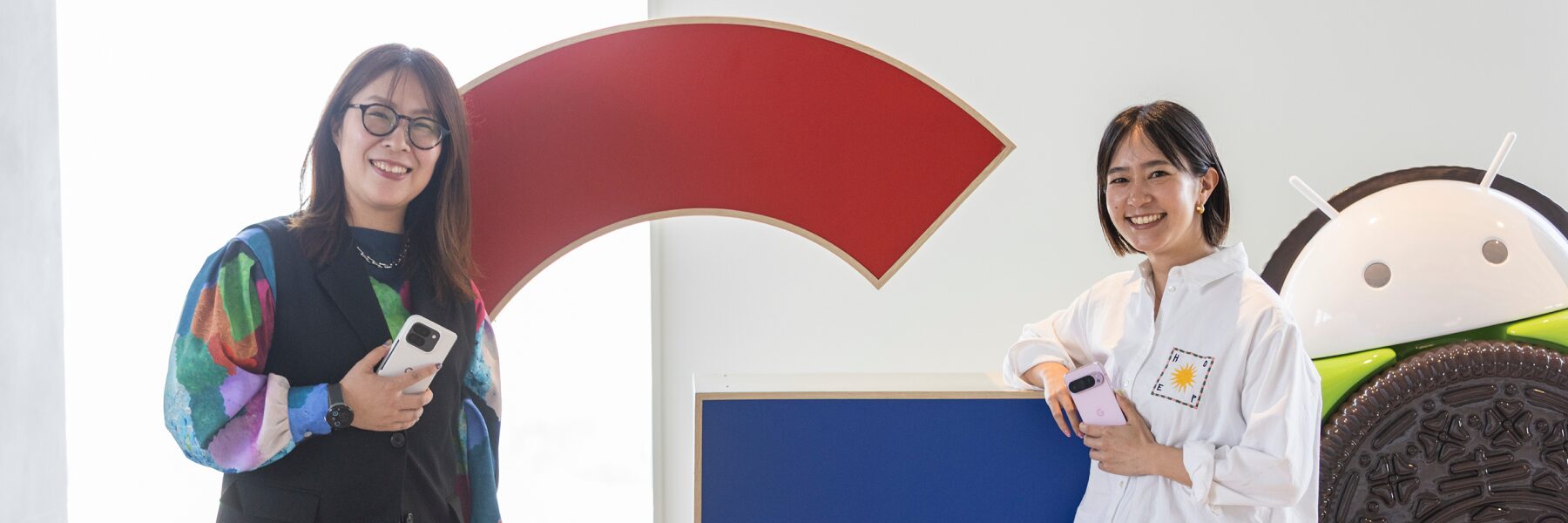

松下実希さん

Google Japanにて、検索やアプリなどのマーケティングを担当後、2018年にはPixelの日本立ち上げに尽力。現在は同ブランドの成長戦略を担当している。

Google

プロダクト マーケティングマネージャー

松下実希さん

へラルボニー

アカウント事業部シニアマネージャー

國分さとみ

Google Pixelチームとヘラルボニーが共同で手がけた

体験型施設「Google Pixel: Home of Design」。

「エモーショナル・デザイン」というGoogleのデザイン哲学と、

ヘラルボニーの異彩あふれるアートが融合した空間は、

多くの来場者の心を動かしました。

このプロジェクトについて、

Googleのプロダクト マーケティング マネージャー・松下実希さんと、

へラルボニーのアカウント事業部シニアマネージャー・國分さとみが

対談を通して振り返ります。

両社が目指すアクセシビリティへの挑戦と、そこから見えてきたものとは──。

まず「Google Pixel: Home of Design」を通して、今回 Google Pixel がブランドとして目指された「デザイン哲学への共感性を高める」という点で、どのような成果があったかをあらためてお聞かせください。

松下さん

Google Pixel は2018年から日本で製品を展開していますが、当初はテクノロジーや技術的なイメージが先行していました。しかし、スマートフォンは毎日使うものであり、機能性だけでなく、使う時の心のときめきやデザインへの愛着も重要です。そこで、Google Pixel のデザイン哲学である「エモーショナル・デザイン(※1)」を広く伝えたいと考えていました。

その上で、私たちはデザイン哲学を一方的に伝えるだけでなく、体験や空間を通してより多くの人に共感してもらうためにクリエイティブパートナーが必要だと考えていたのですが、ヘラルボニーの契約作家さんたちのアートは色鮮やかで、感情を本能的に表現していると感じ、クリエイティブパートナーとして最適だと思いました。また、社内にへラルボニーさんのファンが多いというのも理由のひとつでした。

今回のコラボレーションでは作家さんたちの多様なアート作品のおかげで、Google Pixel の5色をテーマにした空間に、さまざまな表情を持たせることができました。また、ヘラルボニーさんのファンの方々にも多くご来場いただき、非常にユニークな空間になったと感じています。

| ※1 | Google Hardware のデザイン部門を率いる Ivy Ross の提唱するエモーショナル・デザインは、「感情」の視点から人間とは何かを問い直す、AI 時代に求められるデザイン哲学であり、Google Pixel をはじめとする Google のハードウェアデザインに反映されている。 |

|---|

國分

ありがとうございます。今回の取り組みによって、デザインやアートが人々のウェルビーイングにつながると実感できました。

松下さん

そうですね。異なるトーンのアート作品を各部屋に展示することで、同じ空間の中でも感情がドラマチックに変化する体験をご提供できたように思います。たとえば、落ち着いたトーンの作品がある寝室と、華やかでジョイフルな雰囲気のダイニングルームでは、体験者の感情も大きく変化したのではないでしょうか。

國分

へラルボニーの作家の作品は「生のアート」、まさに作家の生き様や生の表出そのものです。Google Pixel のエモーショナル・デザインの考え方とも非常に共通していると感じます。また、ひとつの空間に5色を効果的に配置していただいたことで、体験としても非常に面白いものになりましたね。

体験や空間を設計する際のアクセシビリティ(※2)についての取り組みについてうかがいます。どのような議論や工夫が行われたのでしょうか?

| ※2 | アクセシビリティとは、年齢や障害の有無、身体的な状態にかかわらず、すべての人が快適にサービスや製品を利用できるように配慮されたデザインや仕組みのことです。具体的には、視覚や聴覚、移動の制約がある方にも利用しやすいサービスや環境を指します。 |

|---|

國分

今回のプロジェクトは、1棟貸しの宿泊施設という点が私たちにとって新しい試みでした。宿泊を前提に、さまざまな人にとって居心地のいい空間にする必要があるということの難しさに気づかされました。

また、議論を進める中で、Google さん側でもアクセシビリティについて事前に深く検討されていたことを知り、デザインという共通点だけでなく、“公平な機会を提供する”という点でも根底に共通するものがあると感じました。そこで、さまざまな方の体験をサポートできるよう、弊社が作成したアクセシビリティに関するリストを初期段階で提出させていただきました。

松下さん

社内の承認プロセスにおいても、「ヘラルボニーと協業するからには、アクセシブルな体験を提供する必要がある」という認識は当初から共有されていました。会場が決まってからは、その思いをどのように実現するか、いただいたリストを元に具体的な検討を重ねました。

まず、京町家だったため、建物自体に手を加えることが難しいという制約がありました。そのため、既存の美しい空間を活かしつつ、2階で実施している体験を必要に応じて1階でも提供できるように準備しておくなど、運営上の工夫を凝らしました。

國分

現地調査の際、みなさんがたくさんの動画を撮影し、共有してくださったのが印象的でした。それらを見ながら弊社のDE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)チームのメンバーがリモートで参加しながら運営マニュアルの検討を進めることができ、その過程で Google のメンバーともとても建設的な議論ができたと思っております。

松下さん

こちらこそ、ヘラルボニー DE&Iチームの方々の専門的な知見を得られたことは、非常に勉強になりました。

わたしたちは、語弊を恐れずに言うならば、必ずしも全ての人がフィジカル的に全く同じ体験をする必要はないと考えています。体験を通して同じような価値を感じていただくことこそが重要であり、そのためにはさまざまな工夫ができると考え、ヘラルボニーのみなさんとの議論を重ねつつメンバーそれぞれが知恵を絞りました。

國分

例えば、京都の和菓子店「菓子屋のな」の生菓子をみんなで食べるシーンを想定した際、そもそも食べられない人がいる場合はどうするか、という議論がありましたよね。その時に、「参加する方が食べられるものを持ち込み可能にしましょう」という結論になり、非常にクリエイティブな決定だと感じました。同じ体験を無理強いするのではなく、“誰もが心地よくいられる環境を作る”という柔軟な発想はGoogle さんとの企画だからできたことだと思います。

京都の和菓子店「菓子屋のな」の生菓子を楽しめる

松下さん

お互いに気づきのある、非常に良い議論ができたと思います。

施策を実現するにあたり、苦労した点や特に力を入れた点はありますか?

松下さん

現地スタッフにアクセシビリティに関する考え方を理解し準備をしてもらうため、しっかりとコンセンサスを取ることを心がけました。また、事前にお客様向けのヒアリングフォームを設け、特別な配慮が必要な場合は事前に申し出ていただくことで、フレキシブルな対応を取れる体制を整えました。

國分

松下さんから「ヘルパーさんを手配しましょう」とのご提案いただいた時は、本当に感動しました。そこまで考えてコラボレーションしてくださるのか! と。

松下さん

ヘラルボニーのファンの方々はアクセシビリティに対する意識も高いと思いますので、みなさんの期待を裏切ることはできないと考えました。

國分

今回は、お申し込みいただく方に事前にアクセシビリティに関する情報を提供できたことがポイントだったと感じています。現地に行けば受け入れてもらえる、という施設は多いかもしれませんが、事前の情報があることで、利用を検討している方が判断しやすくなりますよね。これは非常に大きな一歩だと感じています。

松下さん

来場者の方々に安心して体験していただくことが第一ですよね。

國分

実際に、アートを起用した作家も招待させていただき、大変喜ばれていました。みなさんはそれぞれが思い思いに楽しめただけでなく、クリエイティビティあふれる素晴らしい体験になったようです。

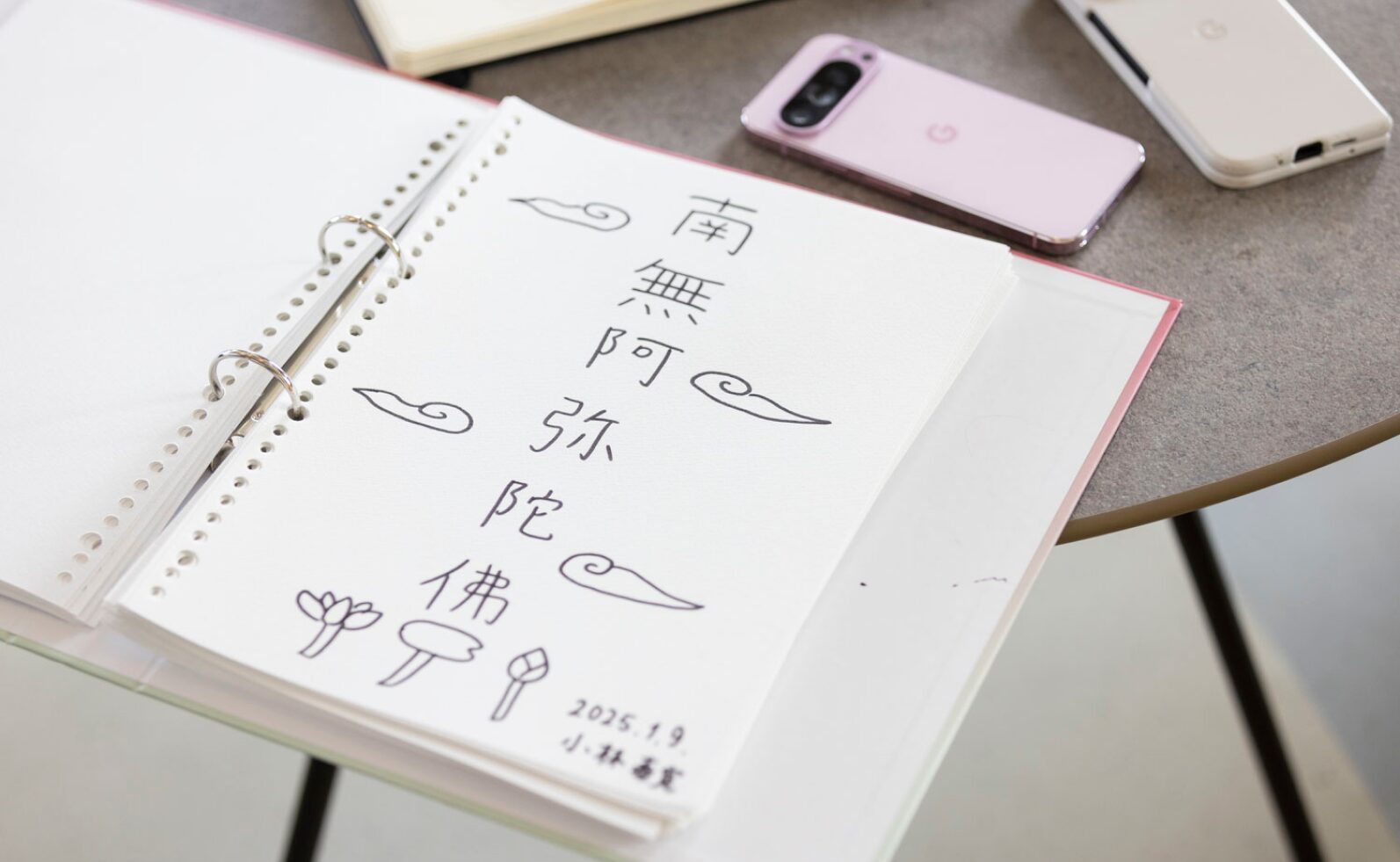

実際に置かれたゲストノート

松下さん

作家のみなさまに楽しんでいただき何よりです。実は施設にゲストノートを置いていたのですが、宿泊された作家さんをはじめ、ゲストの方々もたくさん書き込んでくださいました。インスピレーションにあふれたドローイングで、見返すととても元気をもらえます。

今回のアクセシビリティへの取り組みに関して、社内外の反響はいかがでしたか?

國分

結果として、特別な配慮が必要な方からの問い合わせはありませんでした。これは、こちらから必要な情報を十分に公開することができていた成果でもあると感じています。

松下さん

アクシスブルな体験の明確な定義がないなかで、どこまで対応すれば十分と言えるのかは悩ましい部分だったのですが、同じく、問い合わせがなかったことはひとつの成果だと考えています。この取り組みの良さを純粋に世の中に発信できたのではないでしょうか。それが何より嬉しいですね。

國分

本当にそう思います。

アクセシビリティに関する考え方において、気づきを得るきっかけにもなったのでしょうか?

松下さん

そうですね。今回の取り組みを振り返る中で得られたノウハウは、他のイベントなどにも共有・活用していきたいと思っております。Google Pixel はアクセシブルな製品を目指しているので、マーケティングや体験の場においても、よりアクセシブルにつながる工夫があるという大きな学びになりました。

國分

以前からポップアップストアや展示会などを開催する際は、社内で作成したアクセシビリティに関するチェックリストを活用していました。今回は、Google さんとのコラボレーションという良い機会を得て、そのチェックリストを初めて社外にご提示しましたが、それが大きな成果につながったことは嬉しいとともに、わたしたちにとっても大きな収穫となりました。

アクセシビリティへの取り組みというのは、ともすれば“追加コスト”として認識されがちですが、Google さんにおいては全く違い、“必要コスト”と捉えていただいたと思います。その柔軟で建設的なアプローチには、大変感銘を受けましたね。

ぜひ、Google さんのアクセシビリティにおける今後の展望についてお聞かせください。

松下さん

Google Pixel の機能自体が、そもそもアクセシブルであることを目指しています。さまざまな方が Pixel を活用して自己表現や活動ができるよう、今後も取り組んでいきたいと考えています。

Pixel だけでなく、Google はテクノロジーで様々な困難を解決する取り組みを行っています。例えば、視覚障害のある人が、Google AI の力によってひとりでランニングできるようになることを目指す「Project Guideline」や、コミュニケーションの支援のために AIを活用した「Project Voice」などを進めています。テクノロジーは世界をより良くする力があると信じています。

國分

素晴らしい取り組みですね! AI などの技術によって自己表現のハードルが下がることは非常に意義深いと感じます。アートとテクノロジーは一見かけ離れているように思えますが、今回のGoogle さんとの出会いを通して、テクノロジーによって生まれる新たな表現、クリエイティビティの可能性を感じることができました。

では最後に、アクセシビリティというテーマを通して、社会に伝えたいメッセージをお聞かせください。

松下さん

Google は「世界中の情報を、すべての人にアクセス可能にする」というミッションを掲げています。今後もさまざまなニーズに応えられるようアクセシビリティを追求していきたい。

國分

へラルボニーは、誰もがありのままに生きる社会の実現を目指して、「違い」が生むひとりひとりのユニークさを価値と捉え、ビジネスとして循環させる社会実装をしています。、違いがあることを受けとめて、共に楽しむことが重要です。アクセシビリティに「正解」はありません。その届け方に誰かが取り残されていないか、そしてどんなふうに一緒に更新していけるか。そのことをこれからも問い続けていきたいと思います。

企業のみなさんとコラボレーションすることで化学反応を生み出し、より良い社会をつくり、

最終的には文化の創造に繋げたいと考えています。

今回のGoogleさんとの取り組みは、その第一歩として、非常に素晴らしい体験となりました。

へラルボニーは「100年先の文化をつくる」という志を持っていますが、

今回の「Google Pixel: Home of Design」はヘラルボニーの目指す未来にも深く繋がっていると感じています。

Google Japanにて、検索やアプリなどのマーケティングを担当後、2018年にはPixelの日本立ち上げに尽力。現在は同ブランドの成長戦略を担当している。

広告代理店を経て、漫画編集、IPビジネス、海外展開など幅広い経験を積み、2024年にヘラルボニーへ。現在はアカウント事業部の責任者として、パートナー企業との協業を通じた戦略立案や事業開発に取り組む。

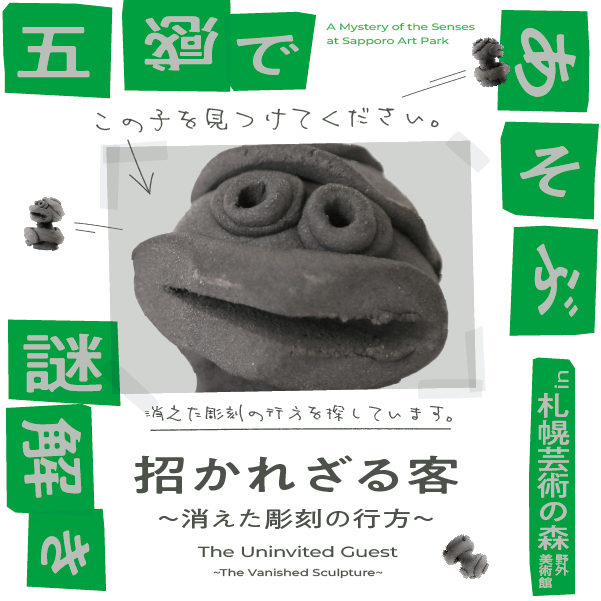

公益財団法人札幌市芸術文化財団

市民交流プラザ事業部 管理課 業務係長

垣内 陽子さん

公益財団法人札幌市芸術文化財団

芸術の森事業部 管理課 業務係

山口 万柚子さん

ヘラルボニー

アカウント事業部 プランナー

阿部 麗実

ヘラルボニー

ウェルフェア事業部 コンテンツクリエイター

菊永 ふみ